Semarang, Edarinfo.com – Sore itu matahari sangat terik, diiringi aroma asin yang masih menggantung di udara, sisa genangan rob masih membasahi jalan papan kayu dan bambu yang rapuh di ujung Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di kanan-kiri, sisa puing bangunan dan potongan jalan aspal yang retak muncul ketika air rob surut, menjadi pengingat bahwa Timbulsloko dulunya adalah desa biasa yang berdiri di atas daratan kokoh. Kini, sebagian besar wilayahnya tenggelam, membuat rumah-rumah berdiri di atas tiang kayu layaknya mengapung di permukaan air.

Warga yang memilih bertahan hidup di sini menyesuaikan diri dengan membangun jalan panggung dari bambu dan kayu, sementara di bawahnya, bekas pondasi rumah dan aspal jalan lama masih terlihat di sela genangan laut. Jalan setapak sepanjang hampir empat kilometer ini menjadi satu-satunya akses menuju rumah Bu Laksmi, nelayan perempuan 56 tahun.

Sore itu, Bu Laksmi bersiap mendayung perahu yang terbuat dari drum menuju tengah laut untuk memeriksa bubu (alat tangkap ikan tradisional yang digunakan nelayan) dipasang ketika pagi hari, tak lama setelah air rob meninggi. Perahu tanpa mesin itu harus ia dayung sendiri, menembus jarak yang semakin jauh karena hasil tangkapan kian sepi.

“Dulu sehari bisa dapat ikan lumayan, sekarang rob sering naik, ikannya susah apalagi udang, saya pagi-pagi masang bubu sambil nahan rasa takut karena robnya tinggi takut sekali takut perahunya terbalik, dari jam tiga pagi jam sebelas baru surut robnya, kalau tidak dipasang sorenya seharian gak ada penghasilan” ujar Bu Laksmi sambil menghela napas.

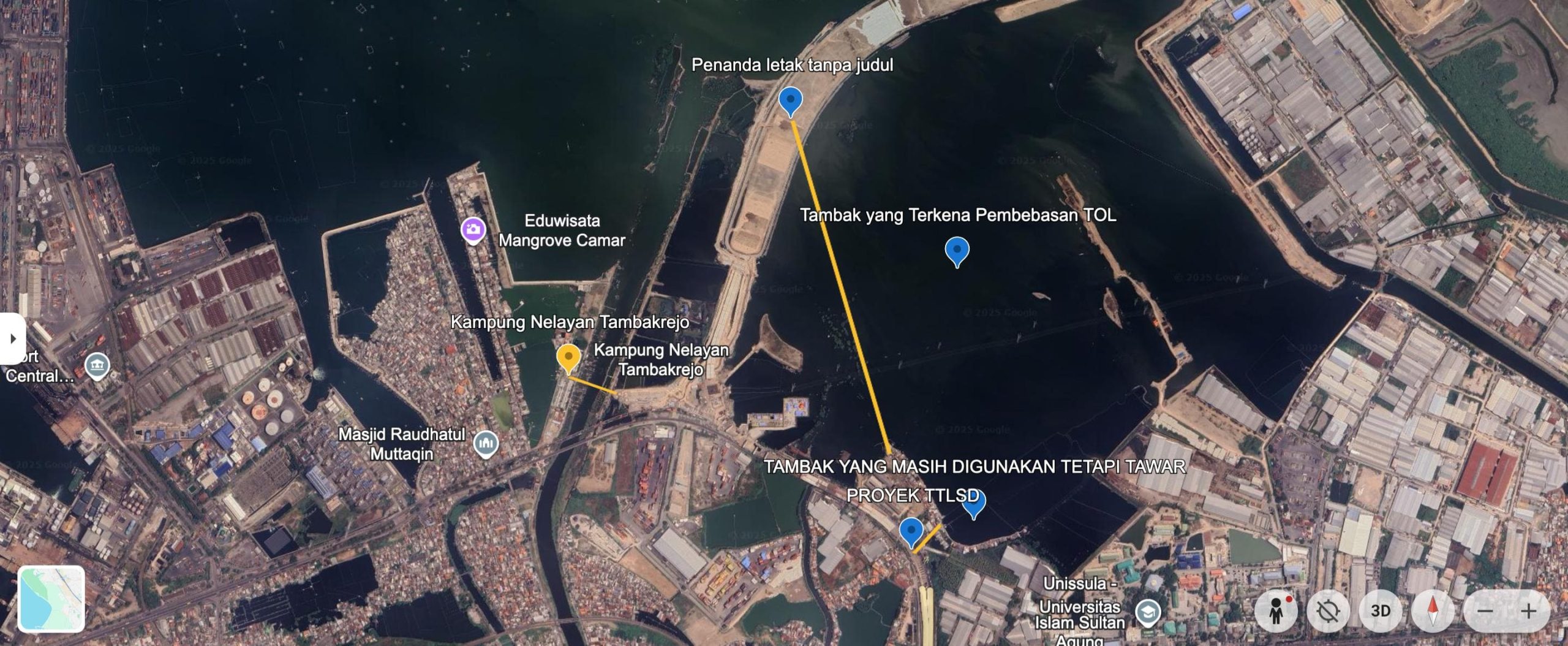

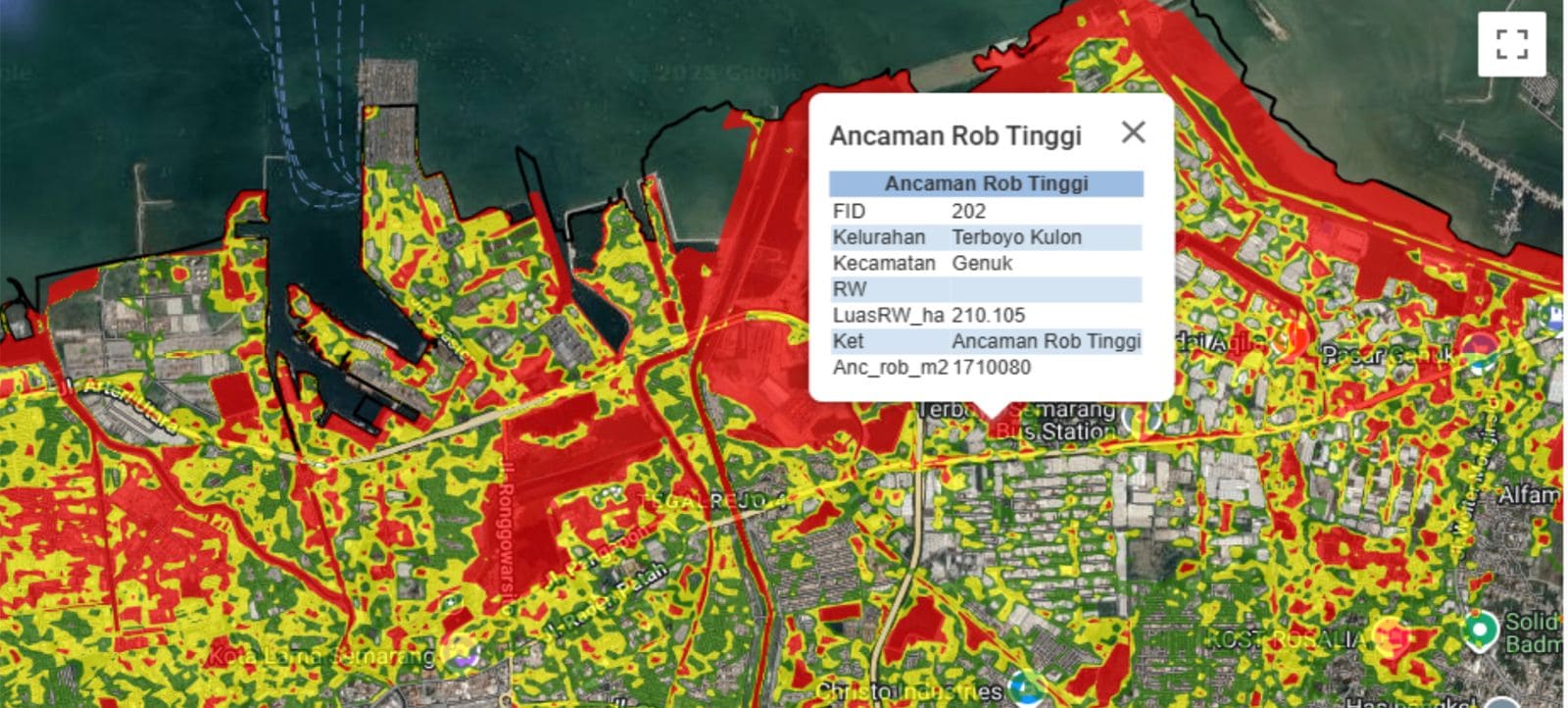

Kondisi ini bukan hanya dialami Bu Laksmi. Di Bedono desa yang berbatasan langsung dengan Timbulsloko, nelayan perempuan juga menghadapi tantangan serupa, rob yang makin sering, hasil tangkapan menurun, dan jika kita bergeser ke Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Kulon kini tambak warga tak lagi asin. Sementara di Tambakrejo, kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, nelayan seperti Marzuki harus pulang dengan jaring kosong karena cuaca tak menentu dan wilayah tangkap yang semakin berkurang.

“Sekarang kami harus menyesuaikan semuanya, mulai dari mesin perahu sampai alat tangkap. Kalau tidak, ya pulangnya bawa jaring kosong,” kata Marzuki.

Situasi serupa juga dirasakan warga Timbulsloko. Proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) yang digadang-gadang sebagai pelindung banjir rob, nyatanya belum sepenuhnya menjawab keresahan mereka. Genangan kini datang hampir setiap hari, terutama karena arus laut yang berubah membuat air lebih sering masuk ke permukiman. Ronny 32 Tahun, pemuda setempat, mengatakan bahwa rob memang bagian dari siklus alam, tetapi ia meyakini kondisinya semakin parah sejak proyek TTLSD berjalan.

“Air pasang rob memang dari dulu ada sejak 2017 hingga desa ini tenggelam, tapi sekarang lebih sering dan lebih tinggi. Sejak ada tanggul laut, jalannya air seperti berubah, jadi numpuk di sini, harusnya bulan-bulan seperti ini kemarau rob dan gelombang tidak tinggi tapi beberapa tahun belakangan ini lain” ungkapnya.

Janji Tanggul Laut, Realitas di Pesisir

Proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) digadang-gadang pemerintah sebagai “tameng raksasa” yang akan menyelamatkan pesisir utara Jawa Tengah dari banjir rob dan abrasi. Masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, rencana besarnya membentang ±27 kilometer dari Semarang hingga Demak. Di atas tanggul tersebut, pemerintah membangun jalan tol membungkusnya dengan narasi ganda infrastruktur pertahanan pantai sekaligus penggerak konektivitas ekonomi kawasan industri dan pelabuhan.

Pembangunan TTLSD juga diklaim menjadi jalur tol penghubung Semarang-Demak. Seksi I melewati Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, dan Sidogemah, sementara Seksi II melewati Desa Sayung, Loireng, dan Tlogorejo. Desa Bedono sendiri menjadi salah satu titik strategis di tepi barat Kecamatan Sayung.

Klaim resminya terdengar manis melindungi 1.600 hektar wilayah dari genangan, menyelamatkan ribuan rumah, dan memulihkan ekonomi pesisir. Namun, di lapangan, cerita yang terdengar berbeda. Di Terboyo Kulon, Pak Taufik, seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai petani tambak mengingat betul perubahan yang terjadi.

“Sebelum pembebasan lahan dari pihak tol, dari sini kita bisa lihat tambak luas, hijau airnya. Sekarang yang kelihatan cuma genangan, karena sudah melalui pembebasan lahan oleh pihak tol, dan ditanggul jalur ke laut pun tertutup,” ujarnya sambil menunjuk ke arah hamparan air yang kini perlahan menjadi tawar.

Sejumlah desa pesisir lain Tambakrejo, Bedono, hingga Timbulsloko mengalami nasib serupa penurunan muka tanah makin cepat, tambak produktif hilang, akses nelayan ke laut berkurang. Konflik ganti rugi dan relokasi pun mencuat, diperparah kabar bahwa sebagian warga tidak pernah mendapat penjelasan memadai sebelum proyek berjalan.

“Tidak pernah ada sosialisasi dari pihak tol kepada kami, sifatnya hanya formalitas saja dan itupun sosialisasi tidak pernah sampai kepada kami, sekarang harapannya jika nanti lanjut pembuatan kolam retensi kami masyarakat warga dilibatkan” ujar Taufik warga Terboyo Kulon.

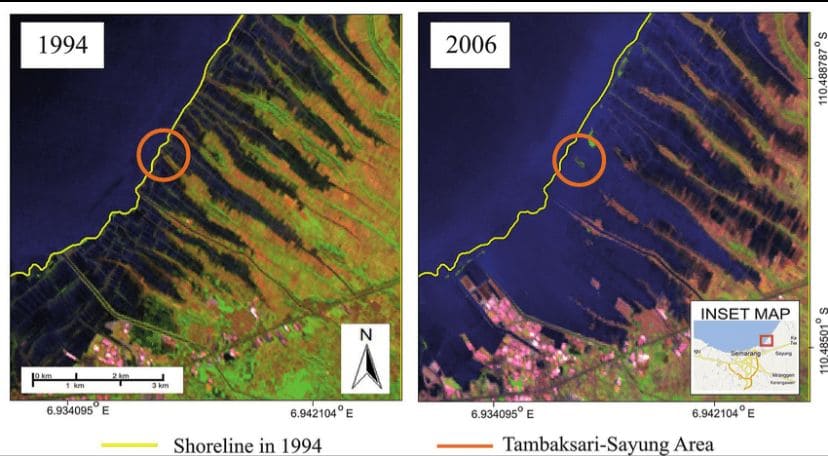

Keresahan warga sejalan dengan temuan akademik. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dwi Sarah, dalam sebuah diskusi kebencanaan yang dipantau ANTARA News pada 15 Februari 2024, Laju penurunan tanah di kawasan Semarang-Demak mencapai 8-15 sentimeter per tahun angka yang jauh di atas rata-rata global. Google Earth menunjukkan peta yang berubah drastis tambak yang dulunya berderet kini lenyap, berganti air asin atau tawar yang tak surut. Di Bedono dan Terboyo Kulon, garis pantai mundur ratusan meter sejak awal 2000-an.

Akibatnya, banyak warga beralih profesi. Mereka yang dulu membudidayakan bandeng dan udang kini menjadi buruh pabrik atau pekerja informal contohnya Taufik ia kini perlahan beralih dengan mencari pekerjaan lain di pabrik cat.

“Mau bagaimana lagi, kalau laut sudah ditanggul, tambak sudah hilang kena pembebasan lahan, tambak yang tersisa sekarang airnya tawar, saya sudah jaga-jaga dari jauh-jauh hari cari pekerjaan lain jadi tukang cat di pabrik mebel, tapi ya tetap saja masih ada warga yang bergantung sama tambak walaupun airnya tidak payau lagi,” kata Pak Taufik.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah menyebut TTLSD hanya mengobati gejala, bukan penyakit, tanpa pengendalian ekstraksi air tanah dan pemulihan ekosistem, tanggul laut justru berisiko memindahkan masalah ke wilayah lain, sekaligus memperparah kerentanan warga pesisir.

“Selama air tanah terus diambil berlebihan, hutan mangrove rusak, dan tata ruang mengabaikan daya dukung lingkungan, masalah rob tidak akan selesai,” tegas Bagas perwakilan WALHI Jawa Tengah.

Selain tanggul tol, pemerintah membangun kolam retensi di Kelurahan Sriwulan, Dusun Morosari, dan Dusun Tonosari ketiganya merupakan dukuh yang ada di Desa Bedono, Fungsinya menampung air rob dan hujan sementara sebelum dialirkan ke Kali Babon. Pembangunan ini dimulai Oktober 2023 dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Namun, beberapa warga mempertanyakan apakah kolam retensi akan cukup efektif tanpa memperbaiki tata kelola air tanah dan menjaga ekosistem mangrove sejalan dengan yang disampaikan WALHI Jateng.

Ketika Laut Menjauh, Rezeki Ikut Hilang

Pesisir Semarang-Demak menjadi saksi perjuangan para nelayan yang terus bertahan meski kondisi lingkungan dan ekonomi berubah drastis. Ibu Suminah, nelayan perempuan berusia 67 tahun di Bedono, setiap hari mendayung perahunya seorang diri di bawah terik matahari. Kaos lusuh yang ia kenakan menjadi simbol ketabahan dalam menjalani hidup yang makin berat.“Yo piye, ndhuk… ibuk tetep kudu melaut sanajan panas nggegirisi. Saiki ora iso santai-santai kaya biyen, amarga kudu luwih adoh nggoleki iwak,” tutur Ibu Suminah dalam bahasa jawa.

(Ya bagaimana lagi, Nak… Ibu tetap harus melaut meski panas terik menyengat. Sekarang tidak bisa santai-santai seperti dulu, karena harus semakin jauh mencari ikan).

Perjalanan melaut semakin berat karena lokasi tangkapan tradisional menggunakan branjang (alat tangkap menyerupai tudung saji) tidak lagi produktif akibat proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) arusnya tidak bisa masuk. Sebelumnya, ia hanya menunggu ikan, kepiting, dan udang masuk ke branjang, namun sekarang harus mendayung perahu lebih jauh, menghadapi arus yang berbeda, dan beralih menggunakan jaring yang berat ketika ditarik ke daratan.

“Sak niki ibuk mboten saget branjang aruse mboten tekan mriki akibat tanggul, ibuk naik perahu nggih ngagem jaring, ibuk angsal iwak niku cilik-cilik sak niki, kudu di damel gereh riyen supoyo katah angsal artone” ujarnya dalam bahasa Jawa.

(Sekarang Ibu sudah tidak bisa menangkap ikan dengan cara branjang karena arusnya tidak sampai ke sini akibat tanggul. Kalau melaut, Ibu naik perahu dengan membawa jaring. Ikan yang didapat sekarang kecil-kecil, jadi harus dibuat ikan asin dulu supaya bisa lebih banyak menghasilkan uang).

Setelah menangkap hasil laut, perjuangan belum selesai. Ibu Suminah mengolahnya menjadi ikan asin atau gereh untuk meningkatkan nilai jual. Debu dan kebisingan kendaraan proyek yang melintas hanya satu kilometer dari rumahnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah yang dihuni kini sering ambruk, namun ia tetap berjuang membiayai sekolah anak-anaknya sebagai perempuan kepala keluarga.

Data yang dihimpun Walhi Jateng bersama kantor desa Bedono pada tahun 2020 menunjukkan jumlah nelayan tersisa hanya 401 orang, dengan 75 diantaranya perempuan. Pekerja swasta mencapai 1.625 orang, sementara pengangguran mencapai 820 orang. Banyak warga mulai beralih profesi, meninggalkan kehidupan tradisional nelayan, sehingga kisah bertahan Ibu Suminah menjadi unik dan penting untuk dicatat serta bagaimana adanya pembangunan sangat berpengaruh terhadap profesi warga.

Fenomena perubahan lingkungan yang sama juga terasa di Timbulsloko, desa yang berbatasan langsung dengan Bedono. Arus rob yang kini datang silih berganti tidak hanya mempengaruhi hasil tangkapan, tetapi juga mengubah pola hidup masyarakat. Ibu Laksmi, ketua Komunitas Nelayan Perempuan Timbul Berkah dengan 13 anggota, memulai aktivitas melaut sejak pukul 6 pagi, memasang bubu sambil mengurus rumah dan mengantarkan anak ke sekolah menggunakan perahu yang terbuat dari drum dan kayu lengkap dengan dayungnya.

“Biasanya ibu-ibu di sini sudah bangun dari subuh, siap-siap mengantar anak sekolah sambil membawa bubu untuk dipasang di laut. Sore baru diambil kembali. Walaupun robnya tinggi, kami tetap berangkat,” jelas Ibu Laksmi.

Perubahan arus membuat udang dan kepiting yang sebelumnya melimpah kini hanya tersisa satu atau dua ekor. Biaya umpan sebesar 30 ribu rupiah terkadang hanya kembali dengan hasil 50 ribu, sehingga strategi penjualan menjadi penting. Suaminya kini menangkap tiram pada malam hari untuk menambah penghasilan, meski harus menempuh perjalanan lebih jauh dan menghadapi gelombang, angin malam serta rob yang tak menentu.

“Dulu udang sama kepiting gampang didapat, sekarang kadang cuma satu dua ekor. Umpan habis tiga puluh ribu, pulangnya paling laku lima puluh ribu. Makanya sekarang bapak beralih cari tiram,” ujar bu Laksmi.

Dampak rob tidak berhenti pada nelayan. Anak-anak desa kini memiliki ruang bermain yang terbatas, dan absensi sekolah meningkat. Guru-guru di SDN 01 Sayung tempat anak-anak Timbulsloko bersekolah memaklumi kondisi muridnya apabila absen bisa dipastikan daerah mereka sedang terendam rob, sementara pemuda desa seperti Ronny menyoroti lambatnya respons pemerintah. Beberapa rumah di Timbulsloko kini dibangun dengan konsep rumah apung, bantuan dari pihak swasta dan kolaborasi internasional, agar mampu menyesuaikan diri ketika rob datang.

“Rumah apung yang saya tempati ini, Mbak, hasil bantuan dari gabungan pihak swasta dan luar negeri, yaitu dari Sheep Indonesia dengan dukungan Jerman. Justru perhatian dari luar negeri yang lebih dulu datang kepada kami. Setelah itu, pemerintah baru mengikuti jejak bantuan Sheep. Sekarang sudah masuk tahap ketiga, yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah.” ungkap Ronny.

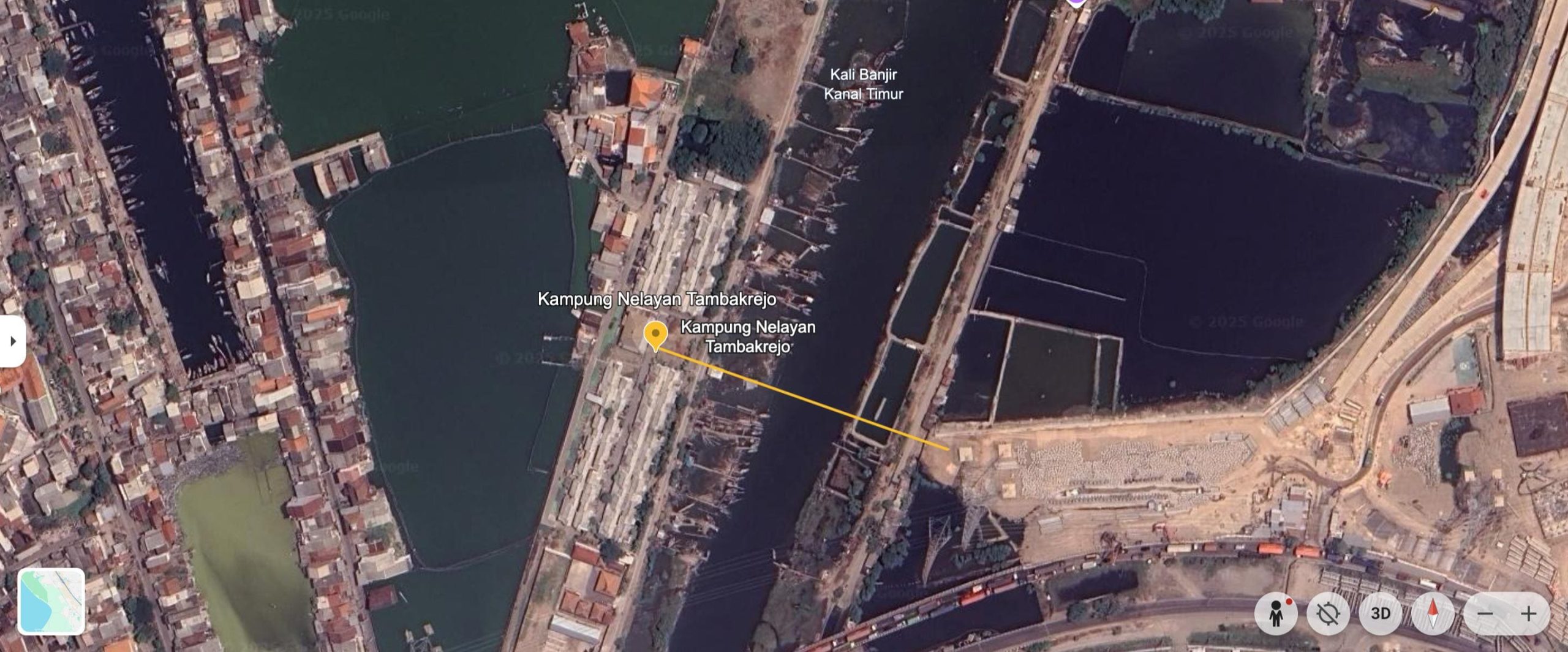

Perubahan arus laut yang melintasi Bedono dan Timbulsloko juga mempengaruhi wilayah Tanjung Mas dan Tambakrejo. Marzuki, 36 Tahun, nelayan di Tambakrejo, mengakui wilayah tangkapnya semakin berkurang. Meski Tambakrejo terletak di luar trase tol, arah arus laut yang berubah akibat tanggul laut mempengaruhi sedimentasi, abrasi, dan pergerakan gelombang. Nelayan setempat hanya bisa beradaptasi karena cara lama tidak lagi memungkinkan.

“Kalau sekarang solusinya si ya adaptasi, dengan modifikasi mesin perahu, alat tangkap yang harus digunakan juga berbeda tentunya, sangat sulit juga sebenarnya, mau pindah kerja di darat nggak terbiasa.” tuturnya.

Selain faktor perubahan iklim, abrasi dan banjir rob di Tambakrejo diperparah oleh reklamasi, pembangunan kawasan industri, dan infrastruktur pelabuhan Tanjung Mas. Aktivitas tersebut mengubah arus laut, mengurangi area resapan, dan memberi beban tambahan pada tanah yang sudah mengalami penurunan muka tanah. Tanah aluvial muda/lempung di pesisir Semarang-Demak memiliki daya dukung rendah, sehingga proyek pembangunan berskala besar mempercepat proses tenggelamnya wilayah pesisir.

Dari Tambakrejo, narasi ini berlanjut ke Terboyo Kulon yang menghadapi dampak paling kompleks. Di desa ini, rob tidak hanya bertahan hingga seminggu, tetapi gelombang tinggi langsung menerjang pemukiman karena tidak ada pemecah ombak dan tanggul menutup aliran air. Taufik, 43 Tahun pribumi asli Terboyo kulon sekaligus warga pertama yang mendirikan rumah di Terboyo Kulon memberikan keterangan terkait hal tersebut.

“Kalau tidak ada proyek ini, pak, tidak akan ada bencana alam gelombang rob parah sampai satu minggu tidak surut biasanya hanya beberapa jam saja surut, ini merusak jalan dan gelombang menembus pintu rumah warga. Ngeri sekali setiap malam jam 2, pintu ditutup kena ombak langsung terbuka.” ujarnya.

Tanggul menutup aliran air, sehingga air rob tidak bisa kembali ke laut. Akibatnya, jalan dan pemukiman terendam, menimbulkan kerusakan serius. Warga menekankan bahwa seharusnya sebelum tanggul dibangun, harus ada pemecah ombak, celah aliran, atau setidaknya pompa air, agar saat rob masuk, ada sistem yang menahan dan mengalirkan air kembali ke laut.

“Seharusnya sebelum di tanggul, diberikan pemecah ombak dan celah, atau minimal pompa penyedot. Jadi kalau rob masuk, langsung ada solusi, tidak sampai seminggu air tidak surut. Masak harus menunggu warga protes dulu baru dari pemenang tender mau menangani banjir disini.” Tambah Taufik.

Taufik juga menjelaskan rumah-rumah warga retak akibat paku bumi yang digunakan oleh proyek tol laut yang membentang tepat di seberang jalan, belum lagi suara bising dari alat berat ketukan paku bumi juga mengganggu warga. Belum lagi penurunan tanah yang terjadi di Terboyo Kulon setiap tahunnya membuat warga terpaksa menaikkan rumah hingga beberapa meter dan memperbaiki jalan yang rusak akibat abrasi gelombang.

“Sejak tinggal pertama kali disini, saya sudah 4 kali membangun rumah, terakhir anak saya TK sampai sekarang anak SMP, rumah tetap harus dinaikkan sampai 6 meter. Jalan setiap tahun rusak diterjang gelombang, sekarang iklimnya sudah rusak ditambah sama pembangunan, proyek tol itu selain kendaraan proyek bikin macet, suara paku buminya mengganggu dan bikin rumah warga retak.” ungkapnya.

Selain rob yang berkepanjangan dan gelombang tinggi, warga Terboyo Kulon menghadapi tantangan baru air tambak menjadi tawar. Curah hujan yang tinggi masuk ke tambak, namun air tidak bisa keluar karena tanggul yang menutup aliran, sehingga bercampur dengan air laut dan mengubah keseimbangan salinitas. Kondisi ini mengganggu pertumbuhan bibit ikan, kepiting, dan kerang, yang tidak bisa bertahan di air tawar campuran.

“Airnya bercampur hujan dan laut jadi tawar. Bibit kepiting, udang, dan kerang tidak bisa masuk lagi ke tambak seperti sebelumnya. Kalau tidak ada tanggul, panennya pasti masih banyak,” ungkap Ibu Nuryana, warga dan ibu rumah tangga Terboyo Kulon.

Proyek tol laut yang belum tuntas memperparah kondisi warga Terboyo Kulon. Pembebasan lahan berjalan lambat, sosialisasi minim, dan adanya oknum yang merugikan warga membuat sebagian petambak kehilangan mata pencaharian mereka. Sebagian tambak masih dikuasai warga yang menggarap, sementara hanya pemilik lahan yang mendapatkan pembebasan. Dari total 13 petani tambak terdampak, sebagian besar belum menerima ganti rugi, sehingga penghasilan mereka tetap terganggu.

Dampak ekonomi dari kondisi ini tercermin dalam data dari Kantor kelurahan Terboyo Kulon per Juli 2025, sebanyak 176 orang beralih menjadi buruh bangunan, 222 orang tercatat menganggur, dan hanya 25 orang bekerja sebagai karyawan swasta. Warga yang tetap mengandalkan tambak harus menghadapi risiko panen gagal dan kerugian besar, sementara mereka yang mendapat ganti rugi masih terbatas pada pemilik lahan, bukan penggarap. Pak Taufik sebagai petani penggarap tambak menginginkan jika memang nantinya warga Terboyo Kulon harus beralih profesi dari laut ke darat pemerintah harus memikirkan juga dan memberikan fasilitas pelatihan karena beralih dari laut ke darat tidak mudah.

“Kami berharap ada penanganan nyata untuk tambak yang terdampak dan ganti rugi bagi semua penggarap, bukan hanya pemilik lahan. Kalau tidak, ekonomi warga akan terus terpuruk. Jika memang harus pindah kerja ke darat harapannya pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan untuk kami” ujar Taufik.

Warga yang tetap mengandalkan tambak harus menghadapi risiko panen gagal dan kerugian besar, sementara mereka yang mendapat ganti rugi masih terbatas pada pemilik lahan, bukan penggarap. Kondisi ini semakin diperparah oleh pencemaran dari limbah salah satu perusahaan yang beroperasi di sekitar warga, yang menyebabkan kematian massal ikan dan bibit di tambak. Tahun ini menjadi salah satu yang paling parah bibit bandeng yang baru ditebar 1 bulan mati, ikan mujaher yang biasanya kuat juga mati total mati total, sehingga panen gagal dan penghasilan petambak terhenti. Taufik salah satu petani tambak menaksir kerugiannya hingga Rp45 Juta.

“Bulan kemarin bibit yang baru satu bulan panen seharusnya bisa dijaga selama dua bulan. Tapi setelah terkena limbah perusahaan tersebut, semua mati. Kerugian saya pribadi mencapai Rp45 juta,” Ujarnya.

Kejadian serupa dilaporkan tiga petambak pada 4 Mei ke Posko Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah. Meskipun perusahan tersebut menyangkal telah mencemari, warga mencatat bahwa pencemaran rutin terjadi setiap tahun dan belum pernah ditanggapi dengan serius. KNTI kemudian mengambil sampel sendiri bekerjasama dengan Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Departemen Teknik Lingkungan dan menemukan kandungan minyak lemak tinggi di belakang lokasi perusahaan, sebesar 11,2% menunjukkan bukti nyata pencemaran industri yang merugikan tambak.

“Hasil uji lab kami menunjukkan limbah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan minyak, memang tinggi kandungan minyaknya dan berdampak langsung pada tambak warga. Ini memicu kerugian besar yang tidak bisa ditangani sendiri oleh warga,” Ungkap Arie Ketua KNTI Jawa Tengah.

Proses ganti rugi dari perusahaan tersebut awalnya hanya sebesar Rp50 juta, jauh dari nilai kerugian total warga yang mencapai Rp1,1 miliar. Setelah protes dan mediasi melalui KNTI, jumlah ganti rugi dinaikkan menjadi Rp80 juta dan dibagi rata ke petambak yang terdampak, masing-masing menerima sekitar Rp4,2 juta total ada 11 Tambak yang terdampak. Namun, warga menegaskan bahwa jumlah ini masih tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami, dan masalah lingkungan tetap belum sepenuhnya terselesaikan.

“Kami menekankan bahwa pengawasan limbah industri harus lebih ketat. Tidak boleh ada lagi oknum atau perusahaan yang merugikan warga dan lingkungan tanpa pertanggungjawaban,” tambah Ari.

Kisah Bu Suminah, Ibu Laksmi, Mas Marzuki, para petambak Terboyo Kulon, dan warga pesisir lainnya adalah potret ketangguhan masyarakat yang bertahan di tengah perubahan lingkungan, proyek infrastruktur berskala besar, dan tekanan industri. Mereka berjuang bukan hanya demi kelangsungan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap sumber penghidupan yang adil hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Namun, di balik keteguhan itu, tersimpan harapan sederhana yang menjadi suara bersama: agar pembangunan tidak lagi meminggirkan warga, dan solusi seperti kolam retensi benar-benar diwujudkan untuk melindungi desa mereka dari ancaman banjir dan rob yang semakin sering.

“Kolam retensi itu jangan cuma rencana. Kami butuh itu segera, supaya air tidak lagi mengurung rumah dan tambak kami,” ujar Taufik.

Harapan ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan sekadar janji, melainkan kewajiban nyata yang menuntut aksi segera.

Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak

Kisah Bu Suminah hingga warga Terboyo Kulon menyingkap satu kenyataan yang tak bisa diabaikan: pembangunan infrastruktur berskala nasional seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Semarang–Demak tidak hanya menyisakan persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan. Situasi ini memerlukan pembacaan hati-hati melalui kerangka hukum nasional dan instrumen HAM internasional.

Hak masyarakat pesisir Semarang-Demak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sejatinya telah dijamin secara tegas dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Namun, proyek Tol Tanggul Laut Semarang–Demak (TTLSD) justru menghadirkan persoalan serius perubahan aliran air, terendamnya lahan tambak, hingga hilangnya mata pencaharian.

“Dalam UU HAM dan UU Lingkungan Hidup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin. Masalahnya proyek besar merusak seperti TTLSD itu legal,” ujar Cornel dari LBH Semarang.

Pernyataan ini menggarisbawahi paradoks perlindungan hak yang diatur undang-undang ternyata tidak otomatis melindungi warga dari dampak kebijakan pembangunan berskala nasional.

Dari perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Selain itu, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Namun, warga mengaku minim dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembahasan proyek TTLSD, sehingga hak partisipasi mereka yang dijamin oleh Pasal 44 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang mewajibkan pemerintah melibatkan nelayan dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka tidak terpenuhi. Pandangan ini diperkuat oleh Ibu Novita, akademisi Fakultas Hukum UIN Walisongo, yang menyatakan:

“Secara hukum, kerangka perlindungan HAM dan lingkungan di Indonesia sudah memadai, bahkan mengadopsi prinsip internasional. Tapi di lapangan, pelaksanaannya sering tereduksi oleh logika percepatan pembangunan, apalagi untuk proyek strategis nasional. Ini yang membuat hak partisipasi publik hanya menjadi formalitas.” ujarnya.

LBH Semarang menyoroti masalah transparansi dan partisipasi yang nyaris tidak ada. Cornel menjelaskan bahwa proses konsultasi publik lebih bersifat seremonial dan tidak membuka ruang tawar yang nyata bagi warga. Hal ini bertentangan dengan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), khususnya Pilar “Protect” yang mengharuskan negara melindungi warga dari dampak negatif bisnis, dan Pilar “Respect” yang mewajibkan perusahaan menghormati HAM melalui uji tuntas (due diligence). Dalam kasus TTLSD, mekanisme uji dampak HAM tidak dilakukan secara mendalam, dan pemulihan (remedy) bagi korban belum tersedia secara memadai.

Dari sisi akademisi maupun LBH tidak hanya berhenti pada kritik dan tanggapan, Mereka menawarkan pendekatan konstruktivis membangun norma dan mekanisme baru untuk mencegah pelanggaran serupa. Novita menekankan perlunya “mekanisme persetujuan warga yang mengikat, bukan sekadar konsultasi formal.”

Cornel menambahkan bahwa di tingkat internasional, terdapat model seperti “veto rakyat” dan “right to say no”, serta wacana yang sedang mereka dorong dalam forum jurist meeting di PBB untuk menciptakan norma baru berupa hak membela diri (self-defense) bagi komunitas yang menghadapi ancaman dari proyek besar. Gagasan ini, jika diadopsi, akan menutup celah legal yang selama ini membuat proyek berskala raksasa kebal dari kontrol warga.

Bermula dari Timbulsloko, Bedono, Tambakrejo hingga Terboyo Kulon yang terdampak, situasi ini mencerminkan bukan sekadar benturan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga ujian bagi negara dan korporasi dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM yang dijamin undang-undang dan prinsip internasional.

Arah Pemulihan dan Perlindungan HAM

Belajar dari dampak yang dirasakan warga pesisir Semarang–Demak, langkah pemulihan tidak bisa sebatas kompensasi material, melainkan harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga keberlanjutan lingkungan. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas didahului informasi, serta konsultasi bermakna, wajib menjadi pondasi dalam setiap proyek infrastruktur dan industri.

“Prinsip FPIC dan konsultasi bermakna sebenarnya bisa dijamin secara hukum. Tapi pendekatannya tidak cukup legalistik saja. Kita perlu cara pandang sosiologis, antropologis, bahkan humanis. Warga harus diperlakukan sebagai bagian dari bangsa yang punya hak penuh untuk hidup layak di bumi Nusantara ini,” jelas Novita, akademisi hukum UIN Walisongo Semarang.

Novita juga menekankan pentingnya skema kompensasi yang inklusif. Tidak cukup hanya memberikan uang ganti rugi kepada pemilik tanah, tetapi juga harus memastikan keberlangsungan hidup nelayan penggarap yang kehilangan sumber penghasilan sehari-hari.

“Kalau hanya tanah yang dihitung, nasib mereka yang bekerja di atasnya akan terus terpinggirkan,” tambah Novita.

Selain itu, solusi berbasis alam dan infrastruktur yang tangguh iklim perlu menjadi prioritas, agar perlindungan pesisir tidak hanya bergantung pada betonisasi yang kerap terbukti rapuh menghadapi perubahan iklim.

“Pendekatan berbasis alam akan lebih berkelanjutan sekaligus menjaga ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Beton bisa hancur, tapi kalau ekosistem dijaga, ia akan melindungi secara alami dan terus-menerus,” jelas Novita.

Tak kalah penting, pengawasan terhadap pencemaran industri di kawasan pesisir juga harus diperkuat. Selama ini, lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat menanggung kerugian berlapis tidak hanya kehilangan ruang hidup akibat proyek, tetapi juga harus menghadapi pencemaran yang merusak tambak serta laut mereka.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengembangkan program relokasi dan transisi mata pencaharian yang benar-benar partisipatif. Relokasi tanpa perencanaan yang matang hanya akan memindahkan masalah ke tempat baru, sementara nelayan tetap kehilangan identitas dan mata pencahariannya.

“Relokasi harus dibarengi dengan jaminan hidup layak, pelatihan keterampilan, dan ruang bagi masyarakat untuk ikut merancang masa depan mereka sendiri,” tutup Novita

Perspektif Lingkungan dan Advokasi

Dari sudut pandang lingkungan, proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) menimbulkan konsekuensi ekologis yang jauh melampaui manfaat jangka pendek yang dijanjikan. WALHI Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sejak awal 2000-an, garis pantai di wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Semarang dan Demak, telah mundur secara signifikan akibat kombinasi abrasi, penurunan muka tanah (land subsidence), dan kenaikan muka air laut.

Data WALHI yang mengacu pada peta perubahan garis pantai dan proyeksi abrasi menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, di beberapa titik pantai terjadi kemunduran garis pantai hingga lebih dari 1 km. Proyeksi mereka menyebutkan bahwa jika tren ini berlanjut tanpa intervensi yang tepat, sebagian besar wilayah pesisir, termasuk kawasan tambak di Terboyo Kulon, Bedono, dan Timbulsloko, akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan.

“Ketika aliran air dan sedimen terputus akibat tanggul, ekosistem pesisir kehilangan suplai alami yang selama ini menjaga garis pantai tetap stabil. Dalam 20-30 tahun ke depan, tanpa intervensi berbasis ekosistem, kita akan melihat hilangnya beberapa kampung pesisir di Semarang Timur dari peta,” jelas Bagas perwakilan WALHI Jateng.

Peta rob dan banjir dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta data proyeksi iklim dari BMKG memperkuat analisis ini. Berdasarkan simulasi rob ekstrem, wilayah yang kini menjadi pemukiman warga berisiko mengalami banjir permanen pada tahun 2050 jika tidak ada adaptasi serius. WALHI mengkritik bahwa TTLSD memang berfungsi sebagai tanggul di satu sisi, tetapi pada saat yang sama mengubah dinamika arus dan sedimentasi sehingga memicu abrasi di lokasi lain yang tidak terlindungi oleh struktur tanggul.

Dari sisi LBH Semarang juga menyoroti dimensi sosial-ekologis yang jarang dibicarakan. Menurut mereka, proyek TTLSD telah memicu konflik ganti rugi lahan dan kehilangan mata pencaharian nelayan. Dalam beberapa kasus yang mereka tangani di pesisir Demak dan Semarang, warga merasa proses pembebasan lahan tidak transparan, nilai ganti rugi tidak sepadan, dan tidak ada mekanisme partisipasi bermakna untuk menentukan bentuk kompensasi yang sesuai dengan kehilangan mereka.

LBH Semarang juga mengingatkan bahwa pola ini bukan kasus tunggal, melainkan cermin dari proyek-proyek pesisir lain di Indonesia yang mengedepankan infrastruktur besar tanpa perencanaan sosial dan lingkungan yang memadai.

“Kita bicara soal proyek yang secara legal mungkin sah, tapi secara substantif melanggar prinsip keadilan lingkungan dan hak masyarakat pesisir. Tanpa keterlibatan warga sejak awal, pembangunan semacam ini akan terus menimbulkan sengketa,” ungkap Cornel, advokat LBH Semarang.

Baik WALHI maupun LBH Semarang mengajukan rekomendasi berbasis konstruktivisme. WALHI mengusulkan bahwa perlindungan pesisir tidak semestinya hanya mengandalkan infrastruktur keras seperti tanggul, melainkan kombinasi dengan solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti rehabilitasi mangrove, pengelolaan sedimen, dan penataan ruang adaptif. Mereka juga menekankan perlunya perencanaan pesisir yang holistik mempertimbangkan seluruh garis pantai, bukan hanya area proyek.

Sementara itu, LBH Semarang merekomendasikan reformasi tata kelola proyek strategis nasional di wilayah pesisir. Hal ini mencakup kewajiban negara dan korporasi untuk mengadakan konsultasi publik yang bermakna (meaningful consultation), penguatan transparansi data dan dokumen AMDAL, serta pengembangan mekanisme ganti rugi yang adil dan berbasis kebutuhan warga terdampak. LBH juga mendorong penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang saat ini belum menjadi standar wajib dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia.

Jika rekomendasi ini dijalankan, WALHI melihat peluang bahwa pesisir utara Jawa dapat beradaptasi terhadap krisis iklim secara lebih adil dan berkelanjutan. LBH menambahkan bahwa upaya tersebut tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memulihkan hak-hak masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan oleh agenda pembangunan.

Perspektif Pemerintah dan Pihak Proyek TTLSD (Berdasarkan Dokumen Publik)

Hingga saat ini, penulis masih menghadapi kendala untuk memperoleh keterangan langsung dari pihak pemerintah maupun pengelola proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD). Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan berbagai cara. Penulis sudah memperoleh kontak dari pihak TTLSD yang disebutkan oleh KNTI maupun warga sebagai orang yang menangani urusan pembebasan lahan. Namun, ketika dihubungi, yang bersangkutan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan resmi.

Dari sisi Kementerian PUPR, penulis telah mengirimkan surat permohonan wawancara sekaligus mendatangi perwakilan PUPR di Semarang. Akan tetapi, karena proyek ini berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), permohonan tersebut dialihkan ke Kementerian PUPR pusat di Jakarta. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akses yang tersedia hanya sebatas dokumen resmi yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), seperti Salinan Surat Keputusan Presiden, serta keterangan umum terkait proyek.

Oleh karena itu, penjelasan dalam bagian ini dirujuk dari dokumen publik yang tersedia, antara lain SK Presiden yang menetapkan TTLSD sebagai PSN, ringkasan Kajian Akademis yang dipublikasikan di laman resmi Kementerian PUPR, dan data progres pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Dokumen-dokumen tersebut setidaknya memberikan gambaran resmi mengenai tujuan, manfaat, serta mitigasi yang dijanjikan pemerintah terkait proyek ini.

Kementerian PUPR dalam kajian akademis yang dipublikasikan di laman resminya menyebutkan bahwa TTLSD dibagi dalam dua seksi utama: Seksi 1 yang membentang dari Kaligawe-Sayung sepanjang kurang lebih 10,39 km, sekaligus berfungsi ganda sebagai tanggul laut; serta Seksi 2 dari Sayung-Demak sepanjang 16,31 km. Pembangunan Seksi 2 relatif lebih dahulu diselesaikan. Menurut data progres pembangunan yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Marga hingga pertengahan 2024, Seksi 2 sudah dapat dioperasikan secara terbatas, sedangkan Seksi 1 masih dalam tahap konstruksi, termasuk pekerjaan besar berupa tanggul laut dan kolam retensi.

Pemerintah juga menekankan bahwa manfaat utama proyek ini adalah mengurangi kerugian akibat rob yang setiap tahun membanjiri kawasan pesisir Semarang-Demak, memperlancar jalur logistik Pantura, serta membuka potensi kawasan industri baru di sepanjang jalur tol. Dalam dokumen tersebut, disebutkan pula adanya rencana pengelolaan lingkungan melalui pembangunan pintu air, pompa, dan sistem drainase untuk mencegah genangan di wilayah belakang tanggul.

Namun, sejauh yang dapat diverifikasi penulis, detail teknis mengenai implementasi mitigasi khususnya bagi masyarakat yang tambaknya tergenang atau nelayan yang wilayah tangkapnya berkurang masih belum tersedia dalam bentuk laporan publik. Pemerintah hanya menegaskan komitmen bahwa proyek ini akan memberi manfaat jangka panjang, sementara dampak sosial dan lingkungan yang muncul di lapangan belum banyak mendapatkan ruang dalam dokumen resmi.

Bertahan di Tengah Gelombang, Menatap Harapan

Kembali ke pesisir Timbulsloko, Ibu Laksmi, Ketua Nelayan Perempuan, menatap laut dengan wajah teduh meski air rob kini sudah akrab menggenangi halaman rumahnya, Tidak ada pilihan lain selain bertahan dikarenakan disinilah rumahnya, warga mencoba beradaptasi sebagian meninggikan rumah menjadi panggung kayu, sebagian lain mulai mengolah hasil laut menjadi produk kering agar lebih tahan lama dan bisa dijual di musim paceklik.

“Kami tidak akan menyerah laut ini sudah seperti keluarga, saya warga asli sini saya menyaksikan perlahan desa ini hilang mbak, harapan terakhirnya kolam retensi implementasinya sesuai dengan yang dijanjikan” ujarnya, sembari bersiap mendayung memeriksa bubu.

Bagi WALHI dan LBH, perjuangan warga ini patut diiringi perubahan kebijakan yang berpihak. Mereka mendorong adanya skema relokasi partisipatif yang menghormati hak masyarakat pesisir, diversifikasi mata pencaharian yang difasilitasi pemerintah, dan integrasi mitigasi iklim ke dalam setiap proyek strategis. Harapan itu masih ada, selama suara warga tak lagi diabaikan. Di tengah ancaman rob dan pembangunan yang tak ramah, tekad untuk bertahan justru menjadi jangkar terkuat-sebuah pengingat bahwa pesisir bukan sekadar garis pantai, tetapi rumah yang layak diperjuangkan bukan dihilangkan.

Penulis: Auliya Anas Tasya (Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Justisia)